sábado, 30 de julio de 2016

Bourdieu, a Lecture on the Method

martes, 5 de julio de 2016

Villa 31: convierten búnkers de droga en bibliotecas y centros educativos

El titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4 avaló esa iniciativa al hacer lugar al pedido de un fiscal y resolvió la entrega de una vivienda del asentamiento del barrio de Retiro a las autoridades de la Dirección de Acceso a la Justicia y su programa ATAJO, de la Procuración General de la Nación, para crear una "Biblioteca popular de Derecho".

En tanto, otras dos casas serán traspasadas a la órbita de la Subsecretaría de Integración Social y Urbana del Gobierno de la Ciudad para que construya un centro de desarrollo empresarial y laboral y un centro educativo para adultos.

En su resolución, el magistrado explicó que esos lugares habían sido utilizados por bandas narco que operaban dentro de la villas para almacenar, fraccionar y vender estupefacientes. También se acopiaba armamento. Con los nuevos proyectos buscan que no vuelvan a ser utilizadas con fines delictivos e impulsar así la ayuda a la comunidad.

[Fuente: Entorno inteligente]

lunes, 4 de julio de 2016

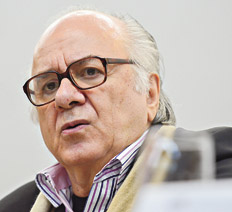

Boaventura de Sousa Santos analiza la embestida de la derecha en la región y su relación con el “fascismo financiero”

“Los más poderosos son quienes más salen del juego democrático para después imponerlo a los de abajo”

En medio del actual proceso de transición regresiva en varios países de la región, como Argentina y Brasil, el reconocido jurista y sociólogo propone continuar con la lucha por la igualdad para impulsar un nuevo ciclo constituyente que haga frente a los intentos destituyentes. Los logros alcanzados en los últimos años y sus límites. Los errores de los gobiernos progresistas.

–¿En qué sentido “igualdad con diferencias”?–Desde los años 90, pero sobre todo después de 2000, hay una lucha muy fuerte por el reconocimiento a la diversidad protagonizada, sobre todo, por los movimientos indígenas y afrodescendientes. Ya había obviamente una lucha de las mujeres por la diferencia, por la diversidad, pero estos dos movimientos –el afrodescendiente y el indígena–, tuvieron un impacto enorme sobre todo en algunas de las constituciones, como las de Bolivia y de Ecuador, para mostrar que la igualdad para ser incluyente debe tomar en cuenta las diferentes maneras de pertenecer a una cierta comunidad política que es el Estado. Esos fueron logros. Ahora, en este momento, estamos en un proceso de reversión, de transición regresiva.

–¿A qué se refiere cuando habla de que “asistimos a un nuevo ciclo constituyente”?–Cuando hablo de procesos constituyentes me refiero a procesos que buscan intentar ver de qué manera se puede abrir otro ciclo una vez que éste está agotado o que se presenta como un proceso destituyente, en la medida en que los derechos conquistados se están destituyendo, a veces a través de cambios constitucionales, otras veces sin cambios constitucionales. Por eso también es que las constituciones se están revelando como un papel mojado y con poca eficacia; ellas, que fueron creadas fundamentalmente para crear la idea de seguridad y que podrían aguantarse momentos cíclicos complicados. Pero no es así. Tenemos un tipo de estado de excepción en el que no hay suspensión de las constituciones, no hay dictadura, todo parece hecho dentro de una normalidad democrática pero el hecho es que la democracia se está espaciando. Por eso el apego a un proceso constituyente es a un nuevo proceso que pueda blindarse en relación a las debilidades del proceso anterior.

–¿A qué atribuye el cambio de signo político de algunos gobiernos de la región?–Creo que es producto de muchos errores por parte de algunos gobiernos, que en su parte final y producto de la degradación del ánimo político, tenían casi actitudes suicidas. Todos sabemos que quizás la presidenta Dilma Rousseff no fue necesariamente la mejor opción para suceder a Lula.

–¿Por qué lo cree?–Fue una decisión personal suya postular a una persona que nunca se había presentado a elecciones en ninguna parte. Una buena técnica, pero quizás buena para gobernar en períodos de bonanza y no en períodos de turbulencia. Por eso digo que hubo un casi suicidio. Pienso que los gobiernos progresistas no prestaron la atención necesaria para ganar victorias contundentes. Para eso era necesario mantener una lealtad con los grupos sociales con los cuales trabajaron durante años; lealtad que no mantuvieron. Al final de sus mandatos implementaron políticas casi ofensivas.

–¿Por ejemplo? ¿A cuáles se refiere concretamente?–Por ejemplo, en el caso de Dilma, el hecho de nombrar para ministra de agricultura a Kátia Abreu, la gran mujer representante de los agronegocios. Y así tantas otras cosas ocurrieron en otros países que hicieron parecer que se estaba traicionando todo lo que se había prometido en la campaña electoral. Fueron muchos errores. La gente no es estúpida. La gente quería esta redistribución, ¿quién no? Solamente la clase media puede ser muy crítica por temor a que se le recorte algún beneficio, pero sigue teniendo su salario, su coche... Pero la gente que estaba muy abajo y que finalmente pudo comer, ir al colegio, ir al supermercado… a esa gente le gustaría poder sostener esa política. El caso es que los gobiernos no fueron lo suficientemente elocuentes para que la gente pudiera advertir que lo que la derecha y los medios de comunicación decían era realmente falso.

–Usted atribuye estos cambios de signo político a la fragilidad de los logros alcanzados en los últimos 15 años. Sin embargo, en algunos países los cambios se dieron por la voluntad popular...–Es una buena pregunta pero complicada de responder. Estos cambios de transformación y de políticas de redistribución social están siendo eliminados a través de procesos democráticos. Por eso puede decirse que es el pueblo el mayor beneficiario de estas políticas, el que se muestra ingrato y vota en contra. En ese sentido habría varias cosas que decir.

–¿Cómo cuáles?–Primero, es claro que estos gobiernos progresistas cometieron muchos errores; hay quienes no consideran a estos gobiernos progresistas, yo los sigo denominando así en el sentido de que buscaron una redistribución social en un continente marcado por las desigualdades que venían desde la Colonia. Uno de esos errores fue no aprovechar la gran oportunidad que se les dio para transformar políticamente la sociedad: hacer reformas políticas, reformas del sistema fiscal, de los medios de comunicación, de la economía. Y al contrario, de una manera perezosa, aprovecharon el aumento de los commodities y el alza de precios de las materias primas para permitir, a partir de esto, una redistribución social que era dependiente de los precios. Al mismo tiempo, permitieron a las clases oligárquicas, a los sistemas financieros, a los ricos, enriquecerse como nunca. No aprovecharon la gran aceptación, casi hegemónica, que tuvieron en algún tiempo para transformar la política de manera de poder resistir a una situación más adversa. Por eso es que estas formas de inclusión no fueron realmente formas de inclusión democrática y ciudadana.

–¿Qué tipo de inclusión observa en estos procesos?–Fueron formas de inclusión por el consumo. En ese sentido, estos nuevos sujetos políticos, que en muchos casos por primera vez podían comer tres veces al día, no fueron invitados a ejercer el control sobre las políticas públicas mediante mecanismos de democracia participativa, tampoco fueron invitados a debatir sobre el servicio que se daba en los hospitales y se quedaron, por así decirlo, como pasivos recipientes de un consumo que ahora les era permitido. Por eso esta inclusión es frágil, por eso permite que esta población que fue realmente beneficiada esté sujeta a influencias que pueden de alguna manera disfrazar y pervertir todo lo que se hizo.

–Puntualmente, ¿a qué influencias se refiere?–Hay influencias sin las cuales no podemos entender qué está pasando. En primer lugar, la presencia de un fascismo mediático. En mi trabajo he distinguido diferentes formas de fascismo: el fascismo del apartheid social, el fascismo territorial, el fascismo paraestatal, el financiero y, obviamente, el fascismo mediático. El fascismo mediático es aquel que permite a los medios, a través de la concentración mediática, manipular de una manera grosera la realidad y las percepciones de la vida cotidiana, de la vida política, de manera que la gente se sienta traicionada por los que apoyó anteriormente y que piense que los que le dieron una nueva vida a través de la inserción en el consumo son los responsables de la crisis. Eso fue lo que ocurrió a través de una manipulación mediática muy inteligente y poderosa que se hizo en todo el continente.

–¿Qué otros elementos coadyuvaron a este tipo de influencias?–El segundo factor es la presencia del imperialismo norteamericano. No se puede ocultar más que los errores internos que cometieron los gobiernos progresistas no serían tan graves si no hubiera una fuerza internacional muy fuerte proveniente del imperialismo norteamericano que opera por diferentes mecanismos, que por supuesto ahora no son las dictaduras militares pero que son las presiones del sistema financiero internacional y la financiación de organizaciones democráticas en varios países que son democráticos desde la fachada pero que aplican condiciones hostiles a los gobiernos progresistas. Sin ir más lejos, en Brasil está absolutamente documentada la presencia de los hermanos Koch, muy conocidos en Estados Unidos por ser de los más ricos y de los que más promueven políticas de derecha.

–¿En qué consistió el rol de los hermanos Koch en el impeachment llevado a cabo contra Dilma?–Los Koch Brothers han financiado muchas organizaciones que están hoy en la calle pidiendo el impeachment de Dilma. El imperialismo norteamericano aprovechó los errores cometidos por los gobiernos progresistas para atacar con una violencia sin precedentes. Empezaron por los pequeños países: primero Honduras, luego Paraguay con el golpe parlamentario a Fernando Lugo. Y ahora están intentando con los grandes países: Venezuela, Brasil y Argentina, y debemos decir que lo están haciendo con bastante éxito y que por eso hay que empezar de nuevo.

–¿En qué consiste el “fascismo financiero”?–Todas las formas de fascismo son formas infra-políticas, no son parte del sistema político, que es democrático, pero condicionan las formas de vida de los que están abajo a través de desigualdades de poder que no son democráticas, que son inmensas y permiten que los grupos que tienen poder casi obtengan un derecho de veto sobre las oportunidades de vida de quienes están más abajo. Si eliminan la escuela pública y la salud pública la gente con bajos recursos podrá enviar a sus hijos a la escuela si es que tiene un amigo o padrino. Ahora, si el padrino no quiere pagar entonces sus hijos ya no irán a la escuela. Es la filantropía: el veto sobre la oportunidad. Es la discrecionalidad, que ocurre de diferentes formas. Por ejemplo, la discrecionalidad de la policía ante los pibes que son negros o que usan gorra. Y que llaman “leyes de convivencia”, pero que no tienen nada de convivencia sino que cuestiona a cualquiera que tenga un comportamiento apenas distinto. Eso es fascismo. Es arbitrariedad. Lo mismo el fascismo del apartheid social. En todas partes hay zonas salvajes de la ciudad y zonas civilizadas, donde existen todos los requisitos de urbanidad, de seguridad y saneamiento básico, y otras zonas donde no hay electricidad, donde el agua está contaminada, etc. Todo esto en un marco de la legalidad. Una discrecionalidad por debajo de los procesos políticos, y por eso digo que vivimos en sociedades que son políticamente democráticas y socialmente fascistas.

–¿Qué rasgos distintivos encuentra en el fascismo financiero?–El fascismo financiero tiene una característica especial: permite salir del juego democrático para tener más poder sobre el juego democrático. O sea, alguien con muchísimo dinero puede ponerlo en un paraíso fiscal. De este modo sale del juego democrático de los impuestos, pero al salir se queda con más dinero y más poder para poder influenciar el juego democrático y además darles consejos a los ciudadanos de que no deben gastar tanto, que están viviendo por encima de sus posibilidad, que el Estado está gastando más en salud, por supuesto, porque el Estado no está siendo financiado con los impuestos que podría recibir si esta plata estuviera en el país. Se crea una corrupción de la democracia a través de la cual hay dos reglas: los que huyen de las reglas democráticas son los que se quedan con más poder para imponer las reglas democráticas a los otros. Esa es la perversidad del fascismo financiero. Claro que también tiene otras formas como las “agencias de rating” y la especulación.

–¿Qué hay del fascismo político?–Justamente, el problema radica en ver hasta cuándo se mantiene como fascismo social y cuándo se transforma en fascismo político. Porque hasta ahora, políticamente, las sociedades son democráticas. Hay libertad de expresión, relativa pero existe. Hay elecciones libres, por así decirlo, con toda la manipulación. Hay un mínimo de credibilidad democrática, pero los asuntos de los que depende la vida de la gente están cada vez más sustraídos al juego democrático y los más poderosos son quienes más salen de ese juego democrático para después imponerlo a los que están abajo. Esto a mi juicio es la situación en la que estamos y donde surge la necesidad de un otro proceso constituyente.

–El acceso al saber también es desigual. ¿Se puede hablar de un fascismo del conocimiento?–Lo que diría es que estamos asistiendo a la mercantilización del conocimiento. Durante mucho tiempo el conocimiento científico valió por su rigor y por la curiosidad de los cientistas que se decidieron a investigar un tema y que llegaban a conclusiones útiles para los países. Hoy ya no es así. El valor del conocimiento es un valor de mercado: el conocimiento contribuye a la innovación, genera patentes. Las universidades están ante una presión enorme por generar recetas propias del conocimiento. Se mercantiliza el conocimiento y por eso las propias universidades están cada vez forzadas a funcionar como corporaciones mercantiles, como empresas, los profesores como proletarios que producen para revistas de impacto, y los estudiantes como consumidores. Hay una mercantilización general del conocimiento y es esto que ha dado impulso al trabajo que me domina hoy sobre las “epistemologías del sur”: intentar llevar a cabo una lucha radical en todo el conocimiento. Por eso trabajo tanto con los movimientos sociales, para mostrar que el conocimiento científico es importante y no se puede demonizar, que la ciencia demuestra que los transgénicos o los insecticidas contaminan el agua y destruyen la vida, que debemos usar esa ciencia, pero tener en cuenta que esa ciencia no es la única válida. En este sentido es necesario descolonizar el saber para poder democratizar la sociedad, despatriarcalizarla y desmercantilizarla.

–¿Es posible aplicar su concepto de “apartheid social” a las políticas segregacionistas hacia los refugiados que se despliegan en varios países europeos?–Toda la razón en mencionar a Europa, que está bajo la misma presión. Los refugiados son un caso extremo de una política de exclusión, pero lo más significativo es todo el sistema de fascismo financiero, disciplinario, que se aplicó en Grecia, Portugal, España, y que se está aplicando en otros países para intentar exigir que todos los países sigan la misma línea conservadora, de privatización, de liberalización, de destrucción de servicios públicos como salud y educación, de privatización de los servicios que son rentables para el capital. Europa puede hoy con menos arrogancia reconocer y entender mejor lo que pasa en América Latina.

–¿Por qué?–Porque durante mucho tiempo pensó que ciertas situaciones sólo sucedían en países menos desarrollados, pero hoy Europa está pasando por un proceso de subdesarrollo: algunos países que estaban más desarrollados ahora están siendo subdesarrollados (el caso de Grecia es muy dramático y, desde el año 2000, el caso de Portugal también). Portugal es el único país de la Unión Europea que tiene un gobierno de izquierda que puede ser destruido en cualquier momento por Bruselas porque no está muy interesada en gobiernos de izquierda. Pero es una lucha cada vez más común entre países latinoamericanos y europeos.

–¿Cuál es su mirada hacia los partidos de izquierda?–Creo que es necesario que redefinamos qué son las izquierdas y cuál es su forma política. Primero, no se puede decir que las izquierdas no aprendan. Voy a dar el ejemplo de la izquierda portuguesa. Durante mucho tiempo los comunistas pensaron que jamás podrían aliarse a los socialistas porque los consideraban de derecha. Ante la posibilidad de que una derecha siguiera gobernando Portugal por cuatro años más decidieron unirse al partido socialista.

–¿Por qué las izquierdas tienden a la fragmentación?–El problema es que la izquierda partidaria hizo lo que yo llamo “una sociología de ausencias”. Invisibilizó todo lo que no se designaba como izquierda y que no tenía la forma de partido. Por eso lo que falta, a mi juicio, es juntar estas diferentes dinámicas y, para eso, es necesario que las izquierdas abandonen la idea de que los partidos son la única forma de representación política. Los partidos tienen que pasar por una refundación donde la democracia participativa sea constitutiva de la formulación de las políticas, de los partidos, y de las elecciones de los candidatos.

viernes, 1 de julio de 2016

Calificaciones parciales del cuatrimestre y temas para el final_3ro. educación primaria

|

Nombre y Apellido

|

Calificación del Parcial

|

Comentarios

|

Promoción del espacio

|

Recuperatorio

|

|

Abigail Chávez

|

10 (diez)

|

---

|

Final: Tema a desarrollar

funcionalismo / funcionalismo tecnoeconómico (Hinojal; Burton Clark)

|

|

|

Antonella Campos Polet

|

10 (diez)

|

---

|

Final: Tema a desarrollar

Educación y teoría interpretativa: Estrategias de adaptación (Woods; Pollard)

|

|

|

Eliana Elizabeth De La Vega

|

8 (ocho)

|

3. Los trabajadores de

fábricas recuperadas no están alienados pues dominan el proceso de

fabricación de las mercancías y son dueños de lo que producen; es decir

dominan el proceso de producción.

|

Final: Tema a desarrollar

Teorías del Conflicto y Reproducción: Teoría Credencialista(Randall Collins

|

|

|

Emma Eunice Morales

|

8 (ocho)

|

Faltó contestar la pregunta 4

|

Final: Tema a desarrollar

Funcionalismo / Funcionalismo Reformista (Jencks; Boudon(

|

|

|

Juliana Janet Ramos

|

4 (cuatro)

|

3. Los trabajadores de

fábricas recuperadas no están alienados pues dominan el proceso de

fabricación de las mercancías y son dueños de lo que producen; es decir

dominan el proceso de producción.

4. El conflicto docente

universitario había que explicarlo desde los dos enfoques.

5. El sujeto docente se

convierte en sujeto de investigación al realizar una autoevaluación.

|

Final: Tema a desarrollar

Funcionalismo y funcionalismo crítico (Thurow); relación entre educación y

productividad (Offe; Bowen)

|

|

|

María Daniela D’Agostino

|

10 (diez)

|

---

|

Final: Tema a desarrollar

Educación y reproducción económica: Teoría de las redes escolares (Baudelot y

Establet)

|

|

|

Mariano Urquiza

|

5 (cinco)

|

3. No desarrolla el concepto

de Alienación.

1. Incorrecta aplicación de

la teoría credencialista.

2. En la teoría de la

reproducción cultural no se explica la reproducción de la cultura de la clase

dominante.

|

Se le tomará el viernes 24 un

recuperatorio sobre teorías de reproducción cultural y económicas

|

7 (siete)

Ítem #2 la que mejor explica

es la teoría de la correspondencia de Bowles & Gintis.

NOTA FINAL: 7 (siete)

|

|

Melina Bongarrá

|

Ausente

|

--

|

Final: TEORÍAS DEL CONFLICTO

Y REPRODUCCIÓN / EDUCACIÓN Y REPRODUCCIÓN CULTURAL (BOURDIEU-PASSERON)

|

5 (cinco)

|

martes, 28 de junio de 2016

La medida de la desigualdad en América Latina

Por: Pablo Gentili | 26 de junio de 2016

SOBRE EL AUTOR

- Limitar la capacidad de influencia de las élites más poderosas en el diseño de las políticas públicas.

- Fomentar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres.

- Garantizar condiciones y salarios dignos a los trabajadores y trabajadoras.

- Impulsar la diversificación productiva, superando la dependencia extractivista e impulsando la productividad y la creación de empleo digno.

- Asegurar un gasto público que priorice una protección social efectiva y servicios públicos universales y de calidad, sobre todo de educación, salud y acceso al agua y saneamiento.

- Aumentar la capacidad fiscal de los Estados distribuyendo el esfuerzo fiscal de forma justa y equitativa.

- Poner fin a la era de los paraísos fiscales.

- Argentina = 15.000 pesos argentinos

- Bolivia = 6.900 bolivianos

- Chile = 665.000 pesos chilenos

- Colombia = 2.890.000 pesos colombianos

- Costa Rica = 550.000 colones

- Ecuador = 1.000 dólares

- El Salvador = 1.000 dólares

- Guatemala = 7.600 quetzales

- Honduras = 23.000 lempiras

- Panamá = 1.000 balboas

- Perú = 3.300 soles

- República Dominicana = 46.000 pesos dominicanos

- Uruguay = 30.500 pesos uruguayos

- Venezuela = 18.000 bolívares

redalyc.org

|

| 808 |

REVISTAS CIENTÍFICAS |

| 21 763 |

FASCÍCULOS |

| 275 593 |

ARTÍCULOS A TEXTO COMPLETO |

Por país:   Por Institución: | Por disciplina: |

Sistema de Información Científica Redalyc ® Universidad Autónoma del Estado de México Versión 2.0 © 2012 redalyc@redalyc.org   |

Conicet Digital

Explorar por

Títulos por autor

- Mateos Diaz, Cristian Maximiliano (7)

- Zunino Suarez, Alejandro Octavio (7)

- Anzorena, Claudia Cecilia (6)

- Baggio, Ricardo Fortunato (6)

- Salvarezza, Roberto Carlos (6)

- Alderete, Maria Veronica (5)

- Alexander, Pedro Manfredo (5)

- Basualdo, Marta Susana (5)

- Cadena, Carlos Alberto (5)

- Doctorovich, Fabio (5)

- ... Ver mas

Últimas incorporaciones

- O'Leary, Nataly Cristina ; Peralta, Paola Fernanda ; Mulgura, Maria Ema(Instituto de Botánica Darwinion, 2013-12-30)

- Ponce, Marta Monica ; Kieling-Rubio, Maria Angélica; Windisch, Paulo Günter (Soc Botanica Brasil, 2013-09)

- Pardiñas, Ulises Francisco J. (Unidad de Zoología y Ecología Animal, Instituto Argentino de Investigación de Las Zonas Aridas, CRICYT, CONICET,2013-12)

- Cicuttin, Gabriel; Nava, Santiago (Fundacao Oswaldo Cruz, 2013-02)

- Muñoz, (Universidade Estadual Paulista (UNESP), 2013-12)

Bibioteca de la OEI

Servicio de Información y Documentación especializado en educación, ciencia, tecnología, sociedad e innovación (CTS+I), y cultura en Iberoamérica. Integra todos los servicios de búsqueda y recuperación de información bibliográfica en soporte papel y en formato electrónico |

| Por Autores | Ir a Búsqueda por Autores |

| Por Materias | Educación | Ciencia / Tecnología |

| Cultura | Educación y TIC | |

| Otros temas |

| Avanzada | Ir a Búsqueda Avanzada |

| Por Materias | Educación | Ciencia / Tecnología |

| Cultura | Otros temas | |

| Por Países | Países | Organismos |

| Bibliotecas | Revistas | Otros enlaces |

| Educación | Educación | Directorio de Ministerios |

| Ciencia y Tecnología | Ciencia y Tecnología | Otros recursos |

| Cultura | Cultura | |

| CC. Sociales y Humanidades | Otros temas |

Biblioteca on line Universidad de Pensilvania

Listing over 1 million free books on the Web - Updated Friday, October 5, 2012

BOOKS ONLINE

Search our Listings -- New Listings -- Authors -- Titles -- Subjects -- Serials

NEWS

We reach one million listings -- Blog (Everybody's Libraries) -- Latest Book Listings

FEATURES

A Celebration of Women Writers -- Banned Books Online -- Prize Winners Online

ARCHIVES AND INDEXES

General -- Non-English Language -- Specialty

THE INSIDE STORY

About Us -- FAQ -- Get Involved! -- Suggest a Book -- In Progress/Requested -- More Links

Edited by John Mark Ockerbloom (onlinebooks@pobox.upenn.edu)

OBP copyrights and licenses

Hemeroteca Digital Brasileña

Hemeroteca Digital Brasileña

Río de Janeiro. La Fundação Biblioteca Nacional pone a disposición de sus usuarios la Hemeroteca Digital Brasileña, un portal de periódicos nacionales (diarios, revistas y publicaciones seriadas) para ser consultado por internet. En ella, investigadores de cualquier parte del mundo pueden tener acceso libre y gratuito a títulos que incluyen desde los primeros diarios creados en el país –como el Correio Braziliense y la Gazeta do Rio de Janeiro, ambos fundados en 1808- a diarios desaparecidos en el siglo XX, como el Diário Carioca y el Correio da Manhã, o que ya no circulan en forma impresa, como el Jornal do Brasil.

Entre las publicaciones más antiguas y raras del siglo XIX se encuentran, por ejemplo, O Espelho, Reverbero Constitucional Fluminense, O Jornal das Senhoras, O Homem de Cor, Semana Illustrada, A Vida Fluminense, O Mosquito, A República, Gazeta de Notícias, Revista Illustrada, O Besouro, O Abolicionista, Correio de S. Paulo,Correio do Povo, O Paiz, Diário de Notícias así como también los primeros diarios de las provincias del Imperio.

En cuanto al siglo XX, se pueden consultar revistas tan importantes como Careta, O Malho, O Gato, así como diarios que marcaron la historia de la imprenta en Brasil, tales como A Noite, Correio Paulistano, A Manha, A Manhã y Última Hora.

Las revistas de instituciones científicas componen un segmento especial del acervo disponible. Algunas de ellas son: Annaes da Escola de Minas de Ouro Preto, O Progresso Médico, la Revista Médica Brasileira, los Annaes de Medicina Brasiliense, el Boletim da Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro, la Revista do Instituto Polytechnico Brasileiro, la Rodriguesia: revista do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, el Jornal do Agricultor, entre tantos otros.

La consulta, posible a partir de cualquier dispositivo conectado a internet, puede realizarse por título, período, edición, lugar de publicación y hasta por palabra/s. También se pueden imprimir las páginas deseadas.

Además del apoyo del Ministerio de Cultura, la Hemeroteca Digital Brasilera es reconocida por el Ministerio de Ciencia y Tecnología y cuenta con el apoyo financiero de la Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), que hizo posible la compra de los equipos necesarios y la contratación del personal para su creación y mantenimiento. Hasta el momento ya son más de 5.000.000 de páginas digitalizadas de periódicos raros o extinguidos a disposición de los investigadores, número que se irá acrecentando con la continuidad de la reproducción digital.

[Fuente: FBN]

Biblioteca Digital Trapalanda

TRAPALANDA

Trapalanda era el nombre de una tierra mítica y ensoñada. La buscaron para conquistarla y les fue esquiva. Se convirtió en imagen en el ensayo y nombre de alguna revista.

Para la Biblioteca Nacional es el nombre de una utopía: la puesta en acceso digital de todos sus fondos. Aquí se encontrará el lector con distintas colecciones, en las cuales los libros y documentos que la institución atesora se encuentran en forma digital.

Busqueda Avanzada

COLECCIÓN SUGERIDA

Manuscritos de Leopoldo Lugones

Poeta, cuentista y ensayista, figura fundamental de la cultura argentina. La colección de manuscritos adquirida por la Biblioteca constituye el archivo público más importante dedicado a su obra. Posee correspondencia, capítulos manuscritos de El payador y de El dogma de obediencia, entre otros.

> Ver Colección completa

Fotografías

Álbum Serie A. compuesto de 17 vistas fotográficas de las localidades de Ensenada y Berisso (provincia de Buenos Aires), editado por Casa Moroni (La Plata, junio de 1935). La edición del álbum es de tipo artesanal y contiene fotografías a la gelatina de plata.

Periódico La Broma

Periódico publicado por la comunidad afroargentina en Buenos Aires entre mayo y julio de 1876. Reúne las voces, dichos y modismos de la comunidad, su producción musical y semblanzas sociales que incluyen los bailes, las comparsas y el carnaval.

BIBLIOTECAS DIGITALES ESPECIALES

La Biblioteca Nacional tiene acuerdos de integración de bibliotecas digitales con la Iberoamericana –que incluye varias bibliotecas nacionales de América Latina y España–, y constituye, junto con la Biblioteca Nacional de Brasil, la Biblioteca Virtual Pedro de Ángelis. Al mimo tiempo desarrolla colecciones y acervos de información específicos como el Martín Fierro interactivo y el Acervo digital anotado.

BIBLIOTECA DIGITAL TRAPALANDA

MUSEO DEL LIBRO

Y DE LA LENGUA

ESCUELA NACIONAL

DE BIBLIOTECARIOS

Agüero 2502 I CP C1425EID Ciudad de Buenos Aires I República Argentina (54) 11.4808.6000 I contacto@bn.gov.ar

Biblioteca Digital Universidad de Chile

Accede a todos los recursos de información disponibles en la Universidad de Chile: catálogo de bibliotecas y archivos, repositorio institucional, tesis, revistas, libros, bases de datos suscritas y colección de objetos digitales.

Descubre las colecciones

- Libros

- Tesis

- Manuscritos

- Fotografías

- Obras de arte

- Artesanías

- Mapas

- Afiches

- Partituras

- Objetos médicos

- Archivos sonoros

- Audiovisual

Galerías destacadas

Bibliotecas de Montevideo en Línea

La Intendencia de Montevideo lanzó el catálogo en línea de sus bibliotecas

Montevideo. La Intendencia de esta ciudad tiene una red de 19 bibliotecas públicas, quince de ellas en funcionamiento y las otras cuatro en procesos de reapertura y reacondicionamiento. Los servicios que ofrecen son gratuitos y la colección total comprende alrededor de 65.000 ejemplares de 8.000 títulos.

Por esto, la Intendencia creó este catálogo en línea que habilita búsquedas personalizadas por tema, título de publicación, autor o biblioteca. Según dijo un vocero: “El sistema detalla la información del material bibliográfico, la cantidad de copias existentes y la disponibilidad según cada biblioteca”.

El material disponible en las bibliotecas puede leerse en las salas o llevarse al hogar en préstamo. Además de libros, las bibliotecas cuentan con un importante acervo de “revistas, juegos y soportes audiovisuales, como vídeos, DVD y CD-ROM”, señalan desde la Intendencia.

Las bibliotecas, a su vez, ofrecen un espacio particularmente pensado para los niños, con sitios específicos dedicados a promover la lectura entre los más pequeños, además de actividades recreativas y lúdicas. Funcionan asimismo como centro de actividades educativas y de formación, recreativas y sociales de la comunidad donde se encuentran.

[Fuente: La red 21]

Revistas de la Universidad de Córdoba

TODAS LAS REVISTAS DE LA UNIVERSIDAD DISPONIBLES EN LA RED

La Universidad Nacional de Córdoba se une al acceso abierto

Córdoba. La Universidad Nacional de Córdoba presentó el nuevo portal de revistas producidas por esa casa de estudios y el video institucional de la Oficina de Conocimiento Abierto (OCA), que puede verse aquí mismo.

Frente de sobreabundancia de información que caracteriza a internet, estas plataformas ofrecen un valor adicional que el lector puede agradecer: el material que publican debió pasar antes por un proceso de revisión y validación —habitualmente a cargo de sus pares en las distintas disciplinas— que garantizan un piso de rigor científico. Los portales de revistas como Latindex, SciELO y Redelayc se destacan por la calidad y la diversidad de las temáticas que abarcan. También hay espacios enfocados a campos específicos, como el sitio web de CLACSO y el repositorio de la Alianza de Servicio de Información Agropecuaria.

En esa línea, la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) cuenta ahora con su portal de revistas científicas, académicas y culturales, que hoy ofrece 57 títulos en línea elaborados por docentes e investigadores de sus diversas facultades y centros miembro. La UNC es la segunda universidad en todo el continente, después de la de Harvard, con un área específica para estos menesteres: la Oficina Conocimiento Abierto, creada en 2014. Desde allí se pretende concientizar sobre el tema, promover la producción de publicaciones científicas y capacitar a investigadores, editores, becarios, estudiantes de posgrado y bibliotecarios en el uso de programas de código abierto para gestionar estas plataformas, según apunta su directora, Alejandra Nardi.

[Fuente: OCA]

![[EFF Free Speech Online Blue Ribbon Campaign]](http://onlinebooks.library.upenn.edu/freespeech-horiz.gif)

Archivo Central

Archivo Central Museo de Arte Contemporaneo

Museo de Arte Contemporaneo Museo de Arte Popular Americano

Museo de Arte Popular Americano Museo de Medicina

Museo de Medicina Departamento de Antropología

Departamento de Antropología Cineteca U. de Chile

Cineteca U. de Chile Centro de Estudios Judaicos

Centro de Estudios Judaicos Colecciones de Arte

Colecciones de Arte